コラム

- トップ

- 「中国古陶磁器の再現にかけた人生 塚本快示」

-

コラム

「中国古陶磁器の再現にかけた人生 塚本快示」2017/01/09

酒も飲まない、煙草も吸わない、遊びにも行かない。陶芸家塚本快示の生涯は焼き物の世界が全てでした。日本の伝統ある窯業地・美濃に生まれ、生家は江戸時代中期から続く窯元。幼くして、土もみ・轆轤・薪割り・窯焚きなどを父から学び、夜学に通って窯業化学、釉薬の調合、絵付け技術など、窯業全般にわたっての基礎を習得しました。

酒も飲まない、煙草も吸わない、遊びにも行かない。陶芸家塚本快示の生涯は焼き物の世界が全てでした。日本の伝統ある窯業地・美濃に生まれ、生家は江戸時代中期から続く窯元。幼くして、土もみ・轆轤・薪割り・窯焚きなどを父から学び、夜学に通って窯業化学、釉薬の調合、絵付け技術など、窯業全般にわたっての基礎を習得しました。

家業を継いだ後も朝七時半から夕方6時まで働き、早朝と家業の仕事を終えたあとの夜間を自分の作陶に充てていたといいます。そんな真面目で厳しい人柄が伺える塚本快示ですが、あることがきっかけで「青白磁」を追求する事になりました。

偶然の青白磁

塚本快示は1912年、天正年間(1572~92年)から続いた岐阜県土岐郡駄知町の旧家の長男として生まれました。生家は江戸時代末期に陶器から染付磁器の生産に移り、山水花鳥の模様を施した丼・鉢・皿を得意とする窯元でありました。

15歳の頃より父を助けて家業に従事しましたが、10代の終わりの頃、日ごろの窯焚きの中で青みがやや強く出た青白磁と呼べるような焼き物が偶然にできた事がきっかけで、青白磁への興味が沸き起こるようになりました。

31歳の時に東洋陶磁の研究で名声の高かった小山富士夫の「影青集記」を読み、中国陶磁器の美に感銘、その5年後に意を決して鎌倉に住む小山を訪ねました。初対面の小山は「影青・白磁をやってみたいのなら本物を見なければいいものはできない」と、貴重な青白磁の陶片をその場で割って塚本に手渡しました。この事が塚本にとって人生の大きな転機となり、後にライフワークともなる青白磁や白磁の挑戦を決定づけたのでした。

独自のものにした「青白磁」と「白磁」

塚本が手掛けたやきものは、青白磁や 白磁にとどまらず、染付や辰砂、青磁、柿釉など多彩ではありますが、日本工芸展や個展などで発表された作品のほとんどは青白磁と白磁です。その一色の世界に彩りを添えるため、商工省の試験場で彫の技術も学びました。意図した文様を彫り込む為にも独自の道具を考案し、何種類もの道具によって塚本ならではの文様を形作りました。フリーハンドで描くように施される彫花文様は「神品」とまで評され、他の追随を許さない塚本独自のものとなりました。

白磁にとどまらず、染付や辰砂、青磁、柿釉など多彩ではありますが、日本工芸展や個展などで発表された作品のほとんどは青白磁と白磁です。その一色の世界に彩りを添えるため、商工省の試験場で彫の技術も学びました。意図した文様を彫り込む為にも独自の道具を考案し、何種類もの道具によって塚本ならではの文様を形作りました。フリーハンドで描くように施される彫花文様は「神品」とまで評され、他の追随を許さない塚本独自のものとなりました。

又、塚本が生み出した白磁には「白磁」と「白瓷」があります。「白磁」は透過性のある素地でやや冷たさを感じさせますが、もう一方の「白瓷」はアイボリー・ホワイトの色合いで温かみとともに土味をも感じさせます。晩年もっとも力を入れていた「白瓷」には、「中国の冷たく厳しい白磁ではなく、温雅な日本の白磁を作ってみたい」という塚本の強い思いが込められています。

こうして古陶にも勝るとも劣らない、格調のある文様と均整のとれた作品は、「和のこころ」を映し出した独自の青白磁・白磁として、中国陶磁器界によっても高く評価されるまでになりました。

|

|

古美術ますけんが選ばれる理由

|

|

|

|

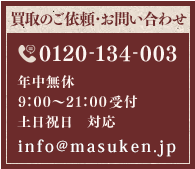

0120-134-003

0120-134-003 info@masuken.jp

info@masuken.jp ID:@masuken

ID:@masuken

出張費無料

出張費無料 実績多数

実績多数 安心・信頼

安心・信頼 迅速・丁寧

迅速・丁寧