コラム

- トップ

- 「独自の技法<縄文象嵌>で重文に認定された島岡達三」

-

コラム

「独自の技法<縄文象嵌>で重文に認定された島岡達三」2017/02/13

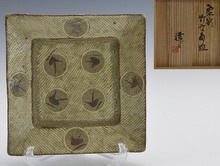

縄文象嵌とは日本古代の縄文土器に施された縒紐(よりひも)を回転させてできる連続文の圧痕に、朝鮮李朝初期の象嵌三島手などにみられる白絵土など素地と異なった色土を埋め込んで文様を表す加飾技法です。この技法を自ら発案した陶芸家の島岡達三は、東京都港区生まれで実家は3代続く組紐師という陶芸とは無縁の環境で育ちました。にもかかわらず、後年民芸陶器の人間国宝として認定されたのは、父の組紐とわずかな偶然とが重なって生まれた独創的な技法があっての事でした。

濱田庄司と縄文土器、そして組紐

島岡達三は1919年、東京都芝区(現・港区)の代々 組紐師の家に生まれました。父の勧めで東京府立高等学校理科(東京都立大学の前身)に学び、在学中に日本民藝館の濱田庄司や河井寛次郎の展示品に魅せられ陶芸の道を志しました。その後20歳の時に東京工業大学窯業学科に入学し、同校出身者であった濱田庄司の元を訪ねます。ひと夏だけの体験入門でしたが、それが縁となって1946年に弟子入りを果たしました。

組紐師の家に生まれました。父の勧めで東京府立高等学校理科(東京都立大学の前身)に学び、在学中に日本民藝館の濱田庄司や河井寛次郎の展示品に魅せられ陶芸の道を志しました。その後20歳の時に東京工業大学窯業学科に入学し、同校出身者であった濱田庄司の元を訪ねます。ひと夏だけの体験入門でしたが、それが縁となって1946年に弟子入りを果たしました。

1950年、島岡は濱田とともに古代土器標本作りの仕事を請け負うことになり、二人で東京大学の縄文土器研究の第一人者から縄文文様の付け方を学びました。この事と幼いころから見てきた父の組紐とが、後の縄文象嵌の着想につながり、個人作家としての道を歩む事を決心したのでした。

縄文象嵌で民藝の精神を受け継ぐ

日本民藝館には柳宗悦が収集した李朝の焼き物が多数あり、その中でも李朝の民窯で焼かれた白土の象嵌技法による三島手に、島岡は以前より深い関心を寄せていました。この三島手の技法をベースに、父が組んだ組紐を器の肌に転がすと、凹型の立体的な文様が生まれました。さらに胎土や焼成方法を工夫することで限りなく変化に富んだ文様表現が可能である事に気づいた島岡は、この縄文象嵌に地元の素材を使った柿釉や黒釉など6種類の釉薬と、独自に工夫した泥並釉などを組み合わせて、極めて多彩な表現を展開していきました。

濱田から「早く自分の個性あるものを」と言われ、濱田家の隣に窯と住居を設けてから43年後、縄文象嵌を独自の作風として確立した島岡は、1996年5月10日に 民芸陶器(縄文象嵌)の重要無形文化財保持者(人間国宝)認定されました。

師である濱田亡き後も、手作業による民芸の健やかな陶器造りの精神を受け継ぐとともに、民芸派作家として生涯民芸陶器の発展に尽力しました。

|

|

古美術ますけんが選ばれる理由

|

|

|

|

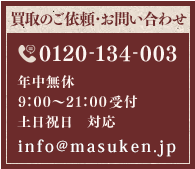

0120-134-003

0120-134-003 info@masuken.jp

info@masuken.jp ID:@masuken

ID:@masuken

出張費無料

出張費無料 実績多数

実績多数 安心・信頼

安心・信頼 迅速・丁寧

迅速・丁寧