コラム

- トップ

- 「窯変と練上の2大技法を極めた 伊藤赤水」

-

コラム

「窯変と練上の2大技法を極めた 伊藤赤水」2017/07/03

五代伊藤赤水は江戸時代から新潟県佐渡島の相川に代々続く、無名異焼の窯元の家に生まれた佐渡島を代表する陶芸家です。無名異(むみょうい)とは、佐渡に産する鉄分を含んだ赤色の土の名で、無名異焼はその赤い肌を特徴とする陶器の制作技法です。

赤水は、早くに亡くなった父・四代赤水の後を継ぐべく、父の母校でもある京都工芸繊維大学工芸学部窯業工芸学科に入学しました。若い時に京都という古い歴史と現代が共存する土地に身を置いたことが、後に洗練された表現方法を生み出す良いきっかけにもなりました。

欠点を逆手に

大学を卒業後に帰郷し家業に就いた昭和40年代は、 高度経済成長期の真っただ中でした。佐渡の観光も盛況で、無名異焼のお土産品も飛ぶように売れていきました。しかし五代赤水はその状況に納得していた訳ではなく、赤水窯を代表する新たな方向を打ち出すべく、試行錯誤を重ねていました。そうした五代赤水の熱い思いのもとで生まれたのが穴窯焼成による窯変の作品です。

高度経済成長期の真っただ中でした。佐渡の観光も盛況で、無名異焼のお土産品も飛ぶように売れていきました。しかし五代赤水はその状況に納得していた訳ではなく、赤水窯を代表する新たな方向を打ち出すべく、試行錯誤を重ねていました。そうした五代赤水の熱い思いのもとで生まれたのが穴窯焼成による窯変の作品です。

「無名異の土を生かす為には釉薬を使わない焼き締めが良い」、さらに「無名異の赤を生かすには別の色も配色すべき」と考えた五代赤水は、炎の当たり方によって黒く変色してしまう無名異の性質に目を付けました。それまではこの黒い変色(窯変)は時に「不良品」扱いされてきましたが、五代赤水はその性質を逆手に取って、無名異焼で初めてそれを技法として取り入れ、窯変の作品を作りはじめました。そして昭和47年、「無名異窯変壷」で日本伝統工芸展に初入選し、その後も受賞を重ね、独自の作風を確立しました。

無名異の新たな可能性を求めて

無名異焼の表現の可能性を広げる五代赤水の試みは「窯変」にとどまらず、次に「練上」という技法に繋がっていきました。「練上」は2色以上の異なる色土を組み合わせて文様を表現する陶芸の加飾技法のひとつですが、ここでも無名異のもつ独特の赤を基本をとし、対比となる黒や白などの粘土を組み合わせて華麗な文様をつくりだしていきました。その結果、初めて出品した無名異の練上の作品で日本陶芸展の最優秀作品賞・秩父宮賜杯という大きな賞を受賞しました。又、1997年には「無名異練上家紋鉢」で日本伝統工芸展高松宮記念賞を受章。これらの作品は、地方的特色をもつ無名異焼の伝統に新生面を拓くとともに、現代の伝統的な焼締陶の世界に独自の芸術的作品を推進するものとして高く評価されました。

無名異焼の表現の可能性を広げる五代赤水の試みは「窯変」にとどまらず、次に「練上」という技法に繋がっていきました。「練上」は2色以上の異なる色土を組み合わせて文様を表現する陶芸の加飾技法のひとつですが、ここでも無名異のもつ独特の赤を基本をとし、対比となる黒や白などの粘土を組み合わせて華麗な文様をつくりだしていきました。その結果、初めて出品した無名異の練上の作品で日本陶芸展の最優秀作品賞・秩父宮賜杯という大きな賞を受賞しました。又、1997年には「無名異練上家紋鉢」で日本伝統工芸展高松宮記念賞を受章。これらの作品は、地方的特色をもつ無名異焼の伝統に新生面を拓くとともに、現代の伝統的な焼締陶の世界に独自の芸術的作品を推進するものとして高く評価されました。

そして2003年に重要無形文化財「無名異焼」技術保持者として認定。窯変であれ練上げであれ、そこには無名異という素材の持つ独自性を熟知し、現代にふさわしく表現しようとする五代赤水の制作意欲が表れています。

|

|

古美術ますけんが選ばれる理由

|

|

|

|

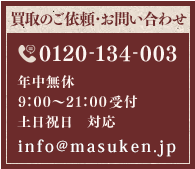

0120-134-003

0120-134-003 info@masuken.jp

info@masuken.jp ID:@masuken

ID:@masuken

出張費無料

出張費無料 実績多数

実績多数 安心・信頼

安心・信頼 迅速・丁寧

迅速・丁寧