コラム

- トップ

- 「和銑による現代茶の湯釜 長野垤志」

-

コラム

「和銑による現代茶の湯釜 長野垤志」2017/07/17

日本における茶の湯釜は、侘茶の発展とともに茶道の美意識を体現するのもとして進展してきました。主な類系として、西の芦屋、東の天命と称された「芦屋釜」と「天明釜」です。芦屋釜は福岡県芦屋で作られた茶の湯釜で室町時代に隆盛し、近年には終焉されたといわれています。一方の天命釜は栃木県佐野天明で作られ、芦屋釜よりやや遅れて室町から桃山時代に隆盛しました。しかし侘茶の確立とともに京都にその位置を譲るようになります。京都では西村道仁といった名工達が、茶人の要求を汲んだ「京釜」を制作するようになりました。江戸時代になるとさまざまな流儀が発生して、釜師はその流儀にあった枠の中で制作をするようになりした。

近代になって、その枠を超えて自由で斬新な茶の湯釜を制作する釜師が登場しました。「茶の湯釜」のジャンルにおいて初めて人間国宝に指定された「長野垤志」です。

和銑を使っての茶の湯釜制作

長野垤志は1900年、名古屋の左官職人長野末松の 長男として生まれました。戦前である当時、本来なら長男が家業を継ぐはずでしたが、画家を目指していた長野は家出同然で17歳の時に上京しました。郵便配達や小学校職員をしながら岡田三郎の画塾に通い絵を学び、その後縁あって山本安曇に師事、唐銅鋳金技術を習得しました。1930年には鋳金家の香取秀真主催の七日会に入り、仏教美術と古典茶の湯釜の研究に打ち込み、帝展作家として徐々に成功を収めるようになりました。

長男として生まれました。戦前である当時、本来なら長男が家業を継ぐはずでしたが、画家を目指していた長野は家出同然で17歳の時に上京しました。郵便配達や小学校職員をしながら岡田三郎の画塾に通い絵を学び、その後縁あって山本安曇に師事、唐銅鋳金技術を習得しました。1930年には鋳金家の香取秀真主催の七日会に入り、仏教美術と古典茶の湯釜の研究に打ち込み、帝展作家として徐々に成功を収めるようになりました。

戦時中は金属類回収令がしかれ、制作は極めて困難に陥りますが、古典釜の研究者としての活動を本格化させました。そうした活動の中で「和銑」という日本古来の地金に出会い、それまで途絶えていた和銑による茶の湯釜の制作に挑むようになったのです。

10年を経てようやく成功

和銑とは、日本古来の製鉄技術によるたたら吹きで砂鉄から作られる地金です。古来日本ではこの和銑ですべての鋳鉄製品を作っていましたが、入手困難な為生産性が悪く、後に輸入された洋銑にとってかわられました。しかし和銑は硬くて錆に強く、釜ならば200年から300年は保つといわれています。長野はこの途絶えていた和銑を使って茶の湯釜の制作に挑み、失敗を繰り返しながらも決して諦めず、10年という長い月日を費やしてようやく成功に漕ぎつけました。その後は帝展、日展、日本工芸展等に出品し、芦屋・天命釜に連なる古典釜の伝統を今日風に整理して現代風な作風を確立しました。

和銑とは、日本古来の製鉄技術によるたたら吹きで砂鉄から作られる地金です。古来日本ではこの和銑ですべての鋳鉄製品を作っていましたが、入手困難な為生産性が悪く、後に輸入された洋銑にとってかわられました。しかし和銑は硬くて錆に強く、釜ならば200年から300年は保つといわれています。長野はこの途絶えていた和銑を使って茶の湯釜の制作に挑み、失敗を繰り返しながらも決して諦めず、10年という長い月日を費やしてようやく成功に漕ぎつけました。その後は帝展、日展、日本工芸展等に出品し、芦屋・天命釜に連なる古典釜の伝統を今日風に整理して現代風な作風を確立しました。

現代造形と古典との融和、それは先駆的な長野が目指す新しい表現方法でした。伝統を重んじながらも常に新しいものを追い求める精神は、長野の二男、2代長野垤志にもしっかりと受け継がれています。

|

|

古美術ますけんが選ばれる理由

|

|

|

|

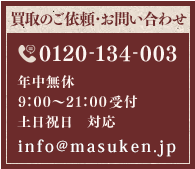

0120-134-003

0120-134-003 info@masuken.jp

info@masuken.jp ID:@masuken

ID:@masuken

出張費無料

出張費無料 実績多数

実績多数 安心・信頼

安心・信頼 迅速・丁寧

迅速・丁寧