コラム

- トップ

- 「相州伝を追い求めて 宮入行平」

-

コラム

「相州伝を追い求めて 宮入行平」2017/09/25

日本の伝統的作刀技術が優れていると言われるのは、ある矛盾を克服した点にあります。それは、切れ味を増そうとすれば折れやすく、折れにくくすれば曲がりやすいという事で、「折れず 曲がらず よく切れる」日本刀は世界でも比類なく、金工技術史の上からみても非常に価値の高いものであるといえます。

相州伝を目指して

日本刀の魅力に取りつかれたある男がいました。 名は宮入行平。家は代々の鍛冶屋で、尋常小学校を卒業すると家業を継いで農具や刃物作りに従事。そのうちに民具だけでは飽き足らず、刀鍛冶になりたいと思うようになり、24歳の時に日本刀鍛錬伝習所に入門しました。その頃から鎌倉時代の志津三郎兼氏の相州伝を理想とし、翌年の第3回日本刀展覧会に出品した短刀が総裁名誉賞を受賞すると、まさに鎌倉時代の相州伝の開祖である新藤五国光を連想させると高く評価されました。

名は宮入行平。家は代々の鍛冶屋で、尋常小学校を卒業すると家業を継いで農具や刃物作りに従事。そのうちに民具だけでは飽き足らず、刀鍛冶になりたいと思うようになり、24歳の時に日本刀鍛錬伝習所に入門しました。その頃から鎌倉時代の志津三郎兼氏の相州伝を理想とし、翌年の第3回日本刀展覧会に出品した短刀が総裁名誉賞を受賞すると、まさに鎌倉時代の相州伝の開祖である新藤五国光を連想させると高く評価されました。

以降終戦に至るまで、海軍大臣賞、最高名誉賞、文部大臣賞など数々の受賞を重ね、早くから名工として目覚ましい活躍をしました。

刀鍛冶として順調な生活を送っていた宮入でしたが、終戦後はGHQの武装解除によって作刀が許可されず、鎌や鉈などの製造を余儀なくされてしまいました。

絶望的状況から再び作刀へ

しばらくは自分の意に沿わない仕事続けていた宮入でしたが、1950年に幸運にも第59回伊勢神宮式年遷宮用の御宝太刀、鉾、鏃(やじり)を鍛造するという機会に恵まれました。さらに1953年には「美術刀剣類制作承認規則」が制定され、美術品としての刀剣制作が許可されることになりました。

しばらくは自分の意に沿わない仕事続けていた宮入でしたが、1950年に幸運にも第59回伊勢神宮式年遷宮用の御宝太刀、鉾、鏃(やじり)を鍛造するという機会に恵まれました。さらに1953年には「美術刀剣類制作承認規則」が制定され、美術品としての刀剣制作が許可されることになりました。

ようやく作刀に本腰を入れることが出来るようになり、水を得た魚のように次々と名作を作り出し、1955年第一回作刀技術発表会で特賞、以来59年まで連続で特賞を受賞。さらに1963年には50歳という若さで重要無形文化財に保持者に認定されました。

その後は常陸宮妃や紀宮清子内親王の御守刀を勤作、72年に紫綬褒章受章。

翌年第60回伊勢神宮式年遷宮用の御宝大刀を制作し、亡くなった1977年にも第61回のための御宝大刀を制作していました。20年に一度の伊勢神宮式年遷宮の為の御宝刀制作に4度も参加した刀工は稀なのではないでしょうか。

画像にある「太刀」は、「巨匠展」に出品予定でしたが、研ぎ上がりを目前に急逝しました。古名刀に匹敵する相州伝の最高傑作といえます。

|

|

古美術ますけんが選ばれる理由

|

|

|

|

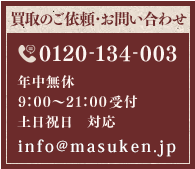

0120-134-003

0120-134-003 info@masuken.jp

info@masuken.jp ID:@masuken

ID:@masuken

出張費無料

出張費無料 実績多数

実績多数 安心・信頼

安心・信頼 迅速・丁寧

迅速・丁寧