コラム

- トップ

- 「硬い鉄でやわらかい作品づくりを追求 高橋敬典」

-

コラム

「硬い鉄でやわらかい作品づくりを追求 高橋敬典」2017/07/31

山形県山形市銅町。この町の歴史は古く、康平年間(1058-1064)に源頼義が武器製造のために京都から鋳物工を招いたのが始まりと伝えられています。江戸時代になると領主となった最上義光によって、京都、会津、越前あたりから鋳物師を移して銅町としました。昭和15年には全国各地の民芸品を調査していた柳宗悦が、自著の中で銅町の手仕事などを紹介し、「山形市で是非訪れなければならないのは銅町であります。」とも記しています。

山形県山形市銅町。この町の歴史は古く、康平年間(1058-1064)に源頼義が武器製造のために京都から鋳物工を招いたのが始まりと伝えられています。江戸時代になると領主となった最上義光によって、京都、会津、越前あたりから鋳物師を移して銅町としました。昭和15年には全国各地の民芸品を調査していた柳宗悦が、自著の中で銅町の手仕事などを紹介し、「山形市で是非訪れなければならないのは銅町であります。」とも記しています。

茶の湯釜の部門で人間国宝に認定された高橋敬典が家業の鋳物業を継いだのはちょうどその頃で、銅町での鋳物産業が活気に溢れていた時代でもありました。

師・長野垤志との出会い

1920年、高橋敬典は鋳物業を営む高橋庄三郎の 一人息子として生まれました。幼少の頃より働く父の姿を見て育ち、鋳造技術についても早くから学びました。しかし父の死によって18歳の時に家業を継ぎ、昭和23年には山正鋳造株式会社を設立。代表取締役に就任し、鋳鉄工芸品及び家庭用品を生産していました。高橋敬典が茶の湯釜に本格的に取り組むようになったのは、昭和25年、古釜研究の第一人者である長野垤志に指導を受けるようになってからです。山形に鋳物の制作指導に来るようになった長野は、14・5年に渡って毎年数か月ほど滞在し、釜の制作や指導を行っていました。高橋は長野から伝統的な茶の湯釜の制作技法及び原料・意匠の他、制作に対する心構えなど多くの事を学びました。そして翌年には早くも「和銑 平丸釜 地紋水藻」が日展に入選し、その後も日本伝統工芸展においても実力を発揮、茶の湯釜制作の第一人者として認められるようになっていきました。

一人息子として生まれました。幼少の頃より働く父の姿を見て育ち、鋳造技術についても早くから学びました。しかし父の死によって18歳の時に家業を継ぎ、昭和23年には山正鋳造株式会社を設立。代表取締役に就任し、鋳鉄工芸品及び家庭用品を生産していました。高橋敬典が茶の湯釜に本格的に取り組むようになったのは、昭和25年、古釜研究の第一人者である長野垤志に指導を受けるようになってからです。山形に鋳物の制作指導に来るようになった長野は、14・5年に渡って毎年数か月ほど滞在し、釜の制作や指導を行っていました。高橋は長野から伝統的な茶の湯釜の制作技法及び原料・意匠の他、制作に対する心構えなど多くの事を学びました。そして翌年には早くも「和銑 平丸釜 地紋水藻」が日展に入選し、その後も日本伝統工芸展においても実力を発揮、茶の湯釜制作の第一人者として認められるようになっていきました。

優美な作風を確立

高橋は長野から受けた指導をもとに、芦屋釜や天命釜などの古典釜を研究するようになり、意匠や技術などの研鑽に努めました。砂鉄を原料とした和銑を用い、鋳型の原料には地元の川砂や土を使用して制作を行いました。

高橋は長野から受けた指導をもとに、芦屋釜や天命釜などの古典釜を研究するようになり、意匠や技術などの研鑽に努めました。砂鉄を原料とした和銑を用い、鋳型の原料には地元の川砂や土を使用して制作を行いました。

文様には様々なへらを使い分け、優れたへら押し技術によって独自の文様を生み出しました。蓋やつまみなどの細部においても時間をかけてデザインし、全体に調和のとれた優美でやわらかな作風を確立しました。

古典を取り入れながらも現代的な感性が散りばめられた高橋の作品には、「硬い鉄で柔らかいものをつくりたい」と語った高橋の感性と、手仕事のぬくもりを感じさせる温かさが存分に表現されています。

|

|

古美術ますけんが選ばれる理由

|

|

|

|

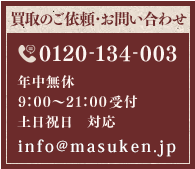

0120-134-003

0120-134-003 info@masuken.jp

info@masuken.jp ID:@masuken

ID:@masuken

出張費無料

出張費無料 実績多数

実績多数 安心・信頼

安心・信頼 迅速・丁寧

迅速・丁寧